Politizar el consumo, recuperar la ciudadanía

Rodrigo Fernández Miranda | Alba Sud

El avance del consumismo y las lógicas

mercantiles, potenciado con la globalización económica, supone un

retroceso en el ejercicio de la ciudadanía. Frente a esta dinámica, y en

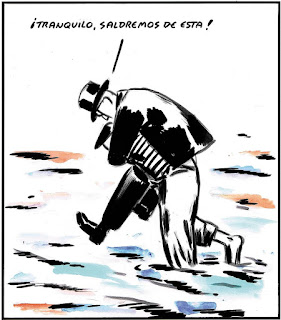

un contexto de crisis como el del Estado español, la lucha por

politizar el consumo adquiere un rol clave.

El tiempo de la democracia se ve desbordado tanto por la brevedad

de la urgencia y el arbitraje instantáneo impuesto por los mercados,

como por el largo plazo de la ecología. Los espacios económicos,

políticos, jurídicos y ecológicos están desvertebrados. Las juntas del

Estado-nación crujen y las soberanías territoriales se hunden. El

derecho de cada país cede a un extremo indeterminado, sin que aparezcan

nuevos niveles de soberanía popular y nuevos procedimientos para tomar

las decisiones democráticamente (Daniel Bensaid).

El avance del consumismo y las lógicas

mercantiles ha venido suponiendo un retroceso en el ejercicio de la

ciudadanía; proceso que se ha potenciado con la expansión de la

globalización económica. Las luchas por la politización del consumo

llevan décadas de vigencia, aunque en el Estado español en los últimos

años se han acelerado y propagado, incluyéndose en el seno de los

discursos críticos y las prácticas transformadoras de los nuevos

movimientos sociales como vía para la recuperación del ejercicio de la

ciudadanía.

Aunque sus primeros antecedentes como modelo pueden observarse a principios del siglo XX con el fordismo [1],

el verdadero despegue y consolidación del consumismo como pilar de la

producción capitalista y símbolo de estatus social se promueve tras la

finalización de la II Guerra Mundial y el inicio de los Treinta

Gloriosos. La globalización económica operó como fuente de aceleración,

extensión y aceptación de este modelo, y con ello, de profundización de

sus consecuencias [2].

La globalización viene determinando fuertes procesos de transformación

en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. También

supone la apertura de las fronteras de cada sociedad para incorporar

bienes (materiales y simbólicos) de otras, productos y servicios

generados por un sistema de muchos centros, y una tendencia a la

unificación de patrones, preferencias y conductas relativas al consumo.

Así, el modelo de consumo dominante [3]. se ha

configurado como un eje de unificación y homogeneización de visiones,

percepciones, motivaciones y comportamientos de las sociedades globales.

Además del exceso como rasgo distintivo de este modelo, otras

características del consumismo son: su importante peso psicosocial y su

papel cultural en la formación de identidades colectivas, que representa

una vía para la distinción social y tiende a estructurar el estilo de

vida en las sociedades de consumo, y que tiene un fuerte trasfondo

ideológico. Por otra parte, los principales valores e ideas que

sustentan y de los que se nutre el consumismo son los siguientes:

-

Competencia

-

Hiper-individualismo

-

Primacía de lo privado

-

Culto a la velocidad

-

Crecimiento como ideal

-

Desatención y desapego por el entorno próximo

-

Maximización del beneficio económico como objetivo

-

Culto por la novedad y la renovación (moda)

-

Primacía de las apariencias

-

Fetichismo - culto por los objetos

-

Moral hedonista

-

Neodarwinismo social

Las consecuencias socioambientales que

el consumismo deja tras de sí ya se denunciaban en la Cumbre de la

Tierra con la incipiente globalización a principios de los 90:

“problemas [que] surgen de un orden económico mundial caracterizado por

el consumo y la producción en constante expansión, lo que agota y

contamina nuestros recursos naturales y crea y perpetúa enormes

desigualdades entre los países y dentro de ellos (…) situación que nos

ha llevado a sobrepasar los límites de la capacidad productiva de la

Tierra y en la cual el 20% de la gente consume el 80% de los recursos

mundiales”. Y se identificaba una línea de actuación colectiva:

“concebir entonces nuevos valores culturales y éticos, transformar las

estructuras económicas y reorientar nuestros estilos de vida” (Cumbre de

la Tierra, 1992). Sin embargo, estos impactos se fueron agravando con

el crecimiento exponencial del consumo de bienes y servicios producido

durante las últimas décadas.

De esta forma, el consumismo es un modelo que salta por encima de las

necesidades de las personas y de las posibilidades del planeta, en la

medida que no tiene conciencia de límites. La insostenibilidad es

seguramente la consecuencia más destacada. Además, representa uno de los

indicadores más evidentes de desigualdad e injusticia distributiva en

la globalización económica.

Dentro de las lógicas de una sociedad de consumo todo tiende a convertirse en mercancía, todo es potencialmente vendible y comprable. Además de este totalitarismo mercantil,

el consumismo hunde sus raíces en valores directamente vinculados con

un (ultra) individualismo, y promueve el interés individual y el ámbito

privado por encima del bien común, de lo público y del interés

colectivo. En resumen, un escenario que puede describirse como “un culto

consumista carente de la menor dinámica interna de responsabilidad

moral respecto a los pobres o excluidos, incluyendo a las futuras

generaciones” (Falk, 2002).

Consumismo y ciudadanía

La ciudadanía [4] es un concepto dinámico: como parte

de un proceso histórico, siempre estará en construcción y reconstrucción

constante. En el contexto de la globalización, este concepto adquiere

una nueva dimensión: el lazo entre la ciudadanía y el Estado-nación

tiende a debilitarse en la formación de una cultura global, “espacios

desterritorializados logran constituirse en ejes de producción de

ciudadanía posibilitando un carácter global de este constructo social”

(Martínez, 2004).

Uno de los cambios socioculturales inducidos por la globalización es el

paso de una ciudadanía como representación de una opinión pública, a

una ciudadanía-consumidora comprometida con su disfrute de un cierto

“nivel” de vida (García Canclini, 1995). La reducción del ciudadano a

cliente, además de implicar la construcción de un conformismo social

(Sánchez Noriega, 1998), supone un vaciamiento del contenido y una

limitación en el ejercicio de la ciudadanía.

No obstante, una ciudadanía plena de todas las personas que conviven en

una comunidad organizada es condición necesaria para el correcto

funcionamiento de una democracia. El objetivo principal de la acción

ciudadana es mejorar el bienestar público. En dirección contraria, el

consumismo, y las ideas y valores de los que se nutre, operan como

desvinculador social, ya que sólo buscan el beneficio individual.

Este modelo de consumo tiene directamente que ver con el comportamiento [5]

y con la conciencia política, en la medida que influye en la visión

política, la ideología y el tipo y nivel de participación social. Los

ciudadanos y ciudadanas dejan de ser partícipes, para convertirse en

espectadoras, legitimadoras o refrendadoras del ejercicio del poder.

Así, en el marco de las sociedades de consumo, el espacio corporativo y

mercantil va desplazando y sustituyendo al ámbito

político-institucional. La pérdida de eficacia de las formas

tradicionales de participación social y ejercicio ciudadano no es

compensada por la incorporación de las masas como consumidoras y

votantes.

En definitiva, el consumismo determina un modelo de “ciudadanía

des-ciudadanizada”. En estos términos, los consumidores del siglo XXI

pueden equipararse a los ciudadanos del siglo XIX. Más consumismo, menos

ciudadanía; y la política cada vez más alejada de la soberanía popular.

Cuando los promotores de esta globalización apuntan a que los

constructores de certezas, como las ideologías, se han caído y han

perdido su sentido, el único constructo que parece salir fortalecido es

el consumismo. Mientras tanto, se va estrechando el cerco sobre lo que

se discute, sobre lo que se problematiza, sobre lo que se pretende

transformar: una fuerte reducción de la brecha ideológica, que en su

versión más radicalizada da lugar al “pensamiento único” y el “fin de la

historia” [6] (Fukuyama, 1992).

La politización del consumo

Desde hace décadas, el movimiento por un consumo responsable [7]

apunta a una restauración crítica de la conciencia colectiva sobre las

dinámicas e impactos del consumismo. A partir de ello, apela a la

construcción de poder de los consumidores y consumidoras, colocando a la

esfera del consumo en un marco de valores y en una perspectiva de lucha

por una transformación. Este movimiento intenta introducir una crítica

del consumismo y hacer del consumo una herramienta colectiva para la

transformación social y política [8].

Tradicionalmente, las reivindicaciones por un consumo responsable, a

iniciativa principalmente de colectivos, organizaciones sociales y de

consumidores de países centrales, se plantean como forma de reducir y

denunciar el deterioro social y ambiental, y los abusos económicos

derivados del modelo. Asimismo, se articula en torno a los siguientes

ejes:

Si el mercado es un ámbito de expresión

ciudadana, la esfera corporativa y mercantil debe ser considerada

necesariamente como un ámbito político. Como instrumento político, el

consumo responsable debe evitar apelar a la iniciativa individual y

depositar la responsabilidad en las personas en su rol de consumidoras.

La respuesta, por el contrario, debe ser política y colectiva; no como

consumidores, sino como ciudadanos. Este proceso supone una politización

del consumo, que se centra en los siguientes ámbitos de intervención

para promover colectivamente otro modelo (Álvarez Cantalapiedra, 2007).

Factor riqueza:La intervención sobre los mecanismos

distributivos y reglas de reparto del producto social son claves para el

acceso al consumo de bienes esenciales de la mayoría de la población,

en el contexto de una economía más justa y equitativa en la

distribución.

Factor espacio:La

disponibilidad de espacios alternativos que favorezcan otra

significación social del consumo. Esto supone la transformación del

entorno estructural dispuesto para el consumo, lo que se traduciría en

un cambio en conductas y hábitos.

Factor tiempo:Desaceleración

de los ritmos de vida, y reorganización y redistribución de los tiempos

dedicados a las distintas actividades cotidianas y los estilos de vida

mayoritarios.

Factor información:La

obtención de información fidedigna para tomar decisiones de consumo,

para lo que es fundamental, además de la discusión colectiva, la

creación y difusión de (contra) información sobre productos, procesos

productivos, impactos, trazabilidad, entre otros.

La política es sin duda una herramienta

de transformación. Para las mayorías sociales, que no gozan de capital

ni de la posibilidad de hacer grandes negocios, seguramente la única

herramienta de la que pueden disponer. El consumo es una de las pocas

actividades de las que (casi) nadie queda exento. En conclusión,

politizar el consumo es una forma de recuperar el ejercicio de la

ciudadanía, una vía para reapropiarse de la política.

El consumo en la reflexión y las prácticas de los nuevos movimientos sociales

En el Estado español, las consecuencias de la “crisis” y el avance del neoliberalismo [9] están alterando la cultura política [10]

de una parte creciente de la sociedad. Una embrionaria cultura política

que está incidiendo sobre la conflictividad del proceso de

representación democrática y sobre el ejercicio de la ciudadanía de una

fracción cada vez menos minoritaria de la población; que abre un nuevo

ciclo de luchas, con la reconfiguración de la resistencia social y de la

construcción política en el territorio.

Este proceso también viene incrementando la desafección hacia las

instituciones políticas, lo que tiene un impacto directo sobre la

participación. Por una parte, se está reduciendo la utilización de

mecanismos convencionales de participación, al tiempo que aumenta la

propensión a usar mecanismos alternativos de expresión de las demandas y

preferencias políticas, promoviendo la creación de nuevos espacios y

vías para la participación, más allá de lo institucional. Así, se está

generando gradualmente una ciudadanía más activa, informada, crítica,

movilizada y reivindicativa.

Esta confluencia de movimientos sociales nuevos y preexistentes se

nutre de reivindicaciones históricas, e incorpora nuevos discursos

críticos y prácticas transformadoras. Un proceso que alcanza al

cuestionamiento de los pilares del estilo de vida dominante en las

clases medias, la discusión y el intento de transformación de los

atributos que caracterizan a las sociedades de consumo, y con ello, a la

politización de las relaciones de una parte de la sociedad con las

corporaciones empresariales.

De esta manera, la crítica al consumismo (y a las ideas y valores

subyacentes) y la promoción de prácticas dirigidas hacia otro modelo de

consumo posible y necesario se van integrando en los discursos y

prácticas de los movimientos sociales. En un período relativamente corto

de tiempo, han surgido o se han expandido en el territorio diversas

iniciativas transformadoras relacionadas directamente con el modelo de

consumo, una reorientación de las prácticas sociales con vistas hacia la

justicia social y la sostenibilidad ambiental.

La resignificación del consumo, fuera de las lógicas del mercado, del

exceso, de la competencia y de la acumulación, junto con otras

cuestiones directamente relacionadas (como el decrecimiento, la

soberanía alimentaria, el comercio justo, la banca o las finanzas

éticas, las redes solidarias, entre otras), van formando parte

indisoluble de las luchas sociales en el territorio. Las iniciativas que

surgen o se expanden (para una reapropiación del consumo como forma de

reapropiarse del ejercicio de la ciudadanía) son muy diversas.

Las campañas de boicot y presión a empresas, la construcción de redes

de intercambio y financiación o la creación de mercados sociales son

algunas de las líneas de acción que se vienen adoptando en esta

dirección. Asimismo, el denominado “consumo colaborativo” es otra de

estas manifestaciones: relacionado con la ”economía de la colaboración”,

prioriza el acceso sobre la propiedad, tiene un fuerte apoyo en las

Nuevas Tecnologías y “se puede definir como la manera tradicional de

compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar redefinida a través

de la tecnología moderna y las comunidades”

(www.consumocolaborativo.com). El consumo colaborativo, con un

crecimiento notable en el Estado español durante 2012, se sustenta en

sistemas basados en productos (pagar por el uso de un producto, no por

su posesión), mercados de redistribución de bienes hacia lugares dónde

son más necesarios, y estilos de vida colaborativos (compartir o

intercambiar bienes principalmente intangibles).

Asimismo, numerosas iniciativas informales de prácticas colectivas

autoorganizadas que desarrollan procesos críticos, persiguen el

empoderamiento ciudadano y promueven la innovación social, han

proliferado durante los últimos meses. Muchas de éstas operan en ámbitos

directamente relacionados con el consumo, como el urbanismo y el

espacio público, la movilidad y el transporte, la autoorganización para

el consumo, la alimentación, el ocio, la educación y la cultura, la

tecnología, los servicios varios o las finanzas [11].

Este escenario ilustra un incipiente proceso de reconfiguración de la

conciencia colectiva, la organización y la participación social, con el

objetivo de recuperar su soberanía en las decisiones de consumo y, en

última instancia, en las decisiones políticas. En definitiva, una

apuesta colectiva por la (re)vinculación entre los papeles de

consumidores y de ciudadanos, entre el consumo y la ciudadanía.

Justamente, este cuestionamiento y transformación de las vías de

participación de las mayorías en este engranaje a través del consumismo,

es una de las aristas necesarias en las luchas contra el capitalismo;

ya que se trata del vínculo directo y material por antonomasia entre el

grueso de la sociedad y los poderes económicos.

Otro modelo de consumo, otro proyecto de sociedad

Más allá de la aceleración de la concentración de riqueza, la

desposesión, la desigualdad social y la insostenibilidad ambiental, la

globalización también ha supuesto una redefinición de los límites de las

comunidades políticas dentro de las que las sociedades estaban

organizadas hasta entonces [12]. Por otro lado, el

estilo de vida centrado en la mercancía, y organizado por el mercado y

el mercadeo, tiende a reducir la participación y la responsabilidad

sobre lo colectivo y lo común, a nublar la visión a largo

plazo, y a promover la apatía política y la desvinculación social. Por

ende, es un modelo que conlleva directamente una forma de

“des-ciudadanización”.

De esta manera, la reducción del ciudadano a su condición de cliente

representa en primera instancia un vaciamiento del concepto y la praxis

de la ciudadanía. Si se tiene en cuenta que el ejercicio de la

ciudadanía es una de las condiciones sine qua non para el

correcto funcionamiento de cualquier democracia, en este sentido,

también se viene produciendo un deterioro de la calidad de las

democracias representativas en el marco de la globalización (junto con

el distanciamiento de la política institucional y el conjunto de la

ciudadanía).

Por ello, la politización del consumo (o una proyección del rol de

consumidor de forma política) supone la reversión de atributos y valores

que han tenido consecuencias nefastas en la posibilidad de construir

una sociedad más justa, sostenible e igualitaria, mermando también la

posibilidad de erigir lazos de solidaridad que estructuren las

relaciones sociales. De esta manera, se presenta como una vía para la

cimentación de otro proyecto de sociedad.

A pesar de que la incipiente democracia participativa, la construcción

de una conciencia crítica y la politización del consumo van sumando cada

día más partidarios y van consolidando su armado político,

sigue existiendo todavía un enorme diferencial de poder y de apoyo

social a favor de la democracia representativa (que excluye la

participación política fuera de los cauces institucionales) y el modelo

de consumo dominante.

Sin embargo, este proceso de debate y contestación al orden consumista

representa una de las vías imprescindibles para la construcción de

alternativas desde las bases sociales al modelo económico y político que

se encuentra en el centro de la crítica. La reapropiación de la

política y del ejercicio de la ciudadanía también pasa por una

reapropiación colectiva de las decisiones y acciones de consumo. Una

carrera de fondo contra las consecuencias intrínsecas de la

globalización económica y en pro del “rescate” de la soberanía popular.

Notas:

[1] Además de haber sido

uno de los acontecimientos más relevantes en materia de desarrollo

industrial, se puede considerar la puesta en marcha de la cadena de

montaje Highland Park de Ford (1908) y la implementación de las teorías

de “organización científica del trabajo” de Frederick Taylor uno de los

hechos fundacionales de las sociedades de consumo.

[2] Para más información, ver: Contrapublicidad. Libros en Acción (ConsumeHastaMorir, 2009).

[3] Aunque se utilice

aquí la idea de “modelo de consumo dominante”, cabe recordar que

solamente menos del 20% de la población mundial forma parte de las

denominadas sociedades de consumo, mientras que la gran mayoría restante

queda excluida.

[4]Se entiende por

ciudadana a la persona que por haber nacido o residir en un territorio

es miembro de la comunidad organizada que le reconoce la cualidad para

ser titular de derechos y deberes, de gozar de libertades y de igualdad

ante la ley, y puede realizar actividades legalmente validadas. La

ciudadanía tiene derecho y disposición de participar en dicha comunidad

organizada “a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y

responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público”.

[5] El comportamiento

político son “aquellos componentes de la percepción, la motivación y la

actitud que elaboran las identificaciones políticas del hombre, sus

exigencias, sus esperanzas y todos sus sistemas de creencias políticas,

entidades y objetivos” (Eulau, 1965).

[6] La tesis que este

autor postula es que, tras la finalización de la Guerra Fría, la

Historia como lucha entre ideologías ha terminado y se ha impuesto la

democracia liberal.

[7] En el caso del

movimiento de organizaciones de consumidores y consumidoras su origen se

sitúa en el siglo XIX, y las primeras experiencias de este tipo se

realizaban a través de cooperativas con el objeto de resguardar los

derechos y el poder de las personas consumidoras frente a productores y

comerciantes.

[8] Teniendo en cuenta

la amplitud y diversidad de ámbitos integrados en este modelo el

consumo, puede comprenderse su potencial transformador.

[10] El concepto de cultura política contiene tres niveles: cognitivo, conductual y actitudinal.

[11] Algunos ejemplos de

este tipo de iniciativas ciudadanas. Urbanismo y espacio público:

fortalecimiento y la recuperación de la memoria del espacio público.

Empoderamiento, participación y transformación de espacios públicos.

Creación de entornos verdes de manera creativa y participativa.

Reactivación de solares vacíos a través de su programación y ocupación.

Mirada crítica de los espacios públicos. Movilidad y transporte:

bicicleta urbana; carsharing (compartir coche); carpooling

(compartir trayectos); iniciativas para la desaparición o reducción de

la movilidad en vehículo privado motorizado. Alimentación: grupos de

consumo. Producción de alimentos en huertos urbanos. Permacultura y

agroecología. Banco y redes de semillas. Educación, organización y apoyo

al cultivo comunal. Banco de alimentos. Educación y cultura:

Bibliotecas colaborativas. Cultura libre. Microespacios culturales. Bookcrossing

(compartir libros). Intercambio de conocimiento. Servicios varios:

Bancos de tiempo. Compartir servicios profesionales, sociales. Finanzas:

Banca ética y solidaria. Microfinanciación.

Bibliografía:

Álvarez Cantalapiedra, S. (2007). Consumo y ciudadanía: de la responsabilidad individual al debate público. Papeles n. 99 .

Bensaid, D. (2004). Cambiar el mundo. Libros de la Catarata.

ConsumeHastaMorir. (2009). Contrapublicidad. Libros en Acción.

Cumbre de la Tierra. (1992). Cumbre de la Tierra. Río de Janeiro, 1992. Declaración del Foro de las ONGs.

Eulau, H. (1965). La persuasión y el comportamiento en la política. Plus Ultra.

Falk, R. (2002). La globalización depredadora. Una crítica. Siglo XXI de España.

Estévez Araujo, J. (2011). El poder del sistema financiero sobre los estados. Alba Sud.

Estévez Araujo, J. (2011). Globalización neoliberal y democracia. Alba Sud.

Fernández Miranda, R. (2012). Democracia Tutelada y Reapropiación de la Política. Alba Sud.

Fernández Miranda, R. (2012). Articulación en la base: una necesidad política en la España neoliberal. Alba Sud.

Fernández Miranda, R. (2012). Epílogo: ¿Y ahora qué? En VV.AA., ¿Y ahora qué? Impactos y resistencia social frente a la embestida ultraliberal. Libros en Acción.

Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta.

García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales en la globalización. Grijalbo.

Martínez, G. (2004). Internet y ciudadanía global: procesos de producción. En D. (. Mato, Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES. Universidad Central de Venezuela.

Mercado Social. (s.f.). www.konsumoresponsable.coop. Recuperado el 11 de enero de 2013, de www.konsumoresponsable.coop.

Rees, W. (2007). Globalización y Sostenibilidad: ¿Conflicto o Convergencia? CIP Ecosocial .

Sánchez Noriega, J. (1998). Comunicación, poder y cultura. Nossa y Jara Editores.

Worldwatch Institute. (2005). Informe sobre el estado del mundoen 2004. Worldwatch Institute.